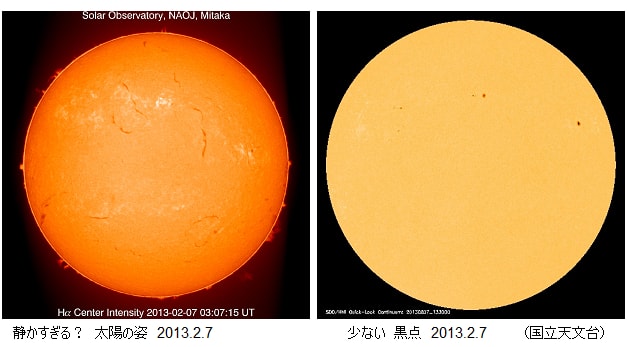

太陽活動が低下

太陽活動が依然低調だ。2010年8月には黒点「0」の日が1ヶ月続いて、地球が寒冷化するのではないかという意見も出ていた。

2011年2月19日には、太陽に巨大黒点群が久しぶりに確認され、また、同年、2月14日には太陽表面で4年ぶりとなる大規模な爆発(フレア)があり、通常の約100倍のX線が放出された。2013年のピークをめざして活性化すると思われていたが…。

今年秋のピーク時に予想される平均相対黒点数(黒点数をベースとした太陽活動の指標)は過去100年で最低の数字となっており、当面、太陽活動は低調に推移するものと思われる。

太陽極域の磁場も、これまでの活動周期とは違った現象が観測されている。通常の太陽は北極がマイナス極、南極がプラス極となっていて、2013年5月の太陽活動の「極大期」(太陽の黒点数が最大になる時期)と同時に反転すると予測されていた。

ところが2012年1月の太陽観測衛星「ひので」の観測で、北極では約1年も早く、反転に向けて磁場がゼロ状態に近くなっていた。しかし、南極では反転の兆しはみられず、依然、プラス極のままだった。この状況は現在も変わっていない。

この結果、北極と南極がともにプラス極となり、赤道付近に別のマイナス極ができるような、太陽全体の磁場が「4重極構造」になる可能性があるという。この状態は、地球に寒冷期が到来する兆候にも似ている。

17世紀ごろの「マウンダー極小期」のような極端な太陽活動の低下が発生する場合、その兆候が1サイクル(~11年前)近く前に極域磁場に現れると考えられている。地球は寒冷化するのだろうか?

太陽両極の磁場異変を確認

国立天文台と理化学研究所などの研究チームは、太陽観測衛星「ひので」が昨年9月に行った太陽極域の磁場観測の分析結果を発表した。太陽の北極域では磁場がマイナス極からプラス極へ反転する現象が急速に進んでいる一方、南極域の磁場は依然としてプラス極のまま変化が少ないことを確認した。

今回の発表は、昨年4月に行った太陽の磁場反転に関する研究発表の、その後の状況について報告したもの…。これまでの長年の観測研究で、太陽では約11年周期で同時に両極の磁場が反転する現象がみられ、次の2013年5月の太陽活動の「極大期」(太陽の黒点数が最大になる時期)と同時に、北極がプラス極へ、南極はマイナス極へ反転すると予測されていた。

ところが昨年1月の「ひので」の観測で、北極では約1年も早く反転に向けて磁場がゼロ状態となり、南極では反転の兆しが見られないことが分かった。その結果、北極と南極がともにプラス極となり、赤道付近に別のマイナス極ができるような、太陽全体の磁場が「4重極構造」になる可能性が指摘されていた。

そのため、「ひので」による観測を昨年9月10日から10月7日にかけて集中的に行った。その結果、北極域では低緯度側から磁場の反転が急速に進行し、緯度75度以北までがプラス極に変化していることが推定された。その半面、南極の磁場は今年1月の最新の観測でも反転の兆候はなく、依然としてプラス極が維持されていることが分かったという。

また、次の太陽活動の極大期は半年ほど後ろにずれ込んで、今年秋ごろになるとみられ、その時の平均相対黒点数は69と予想される。これは、過去100年で最低の極大期黒点数であり、当面、太陽活動は低調に推移するものと考えられるという。 こうした太陽活動の異変は、地球が寒冷期となった「マウンダー極小期」(1645-1715年ごろ)や「ダルトン極小期」(1790-1820年ごろ)に似ているとも言われる。

国立天文台などは今後も集中的な太陽極域の観測を継続していく。 (国立天文台 2013/02/02)

マウンダー極小期とは何か?

マウンダー極小期(Maunder Minimum)とはおおよそ1645年から1715年の太陽黒点数が著しく減少した期間の名称で、太陽天文学の研究者で黒点現象の消失について過去の記録を研究したエドワード・マウンダーの名前に因む。

マウンダー極小期中の30年間に、観測された黒点数は、たった約50を数えるだけであった。通常であれば4万~5万個程度が観測によって数えられるであろう期間である。

1600年代の太陽黒点の観測記録を見てみよう。1610年代 9個、1620年代 6個、1630年代 9個、1640年代 2個、1650年代 3個、1660年代 1個、1670年代 0個、1680年代 1個…。

マウンダー極小期の1645~1715年の間は、非常に太陽黒点の数が少なく観測された。これらの記録が期間中欠落なくあるのは、17世紀に活躍した二人の天文学者ジャン・ピカールとフィリップ・ド・ラ・イールらのパリ天文台における組織的な太陽面観測が開始されていたことが大きい。

マウンダー極小期中でも、太陽黒点数の11年周期の変化は太陽黒点の個体数の変化から読み取ることが出来る。極大は1674年、1684年、1695年、1705年、1716年に観測された。この期間中、太陽黒点活動は太陽面の南半球に集中していた。マウンダー極小期晩期の11年周期は、例外的に北半球面にも現れたことが記録されている。

地球気候への影響

マウンダー極小期は中世における小氷期中頃の寒冷期の遠因と目され、この時期のヨーロッパ、北米大陸、その他の温帯地域において冬は著しい酷寒に震え、暦の上では夏至であっても夏らしさが訪れない年が続いた。北半球平均気温は極小期の前後と比べて0.1 - 0.2度低下したのではないかとされている。

2010年、東京大学・名古屋大学・名古屋工業大学の研究チームが、この時期の日本(江戸時代初期)は周期的に雨が多い湿潤な気候であったと奈良県内の老木の年輪を分析して結論付け、論文にまとめた。

なお太陽黒点の活動低下と、地球の気温の変化についてはまだよく分からない部分も残っている。例えば2010年頃の極小期では太陽放射が減る一方で、スペクトルの変化によって大気による吸収がむしろ増える可能性も指摘されている。

ただし、地球温暖化は太陽活動の変化とそのエネルギー放射量が直接の原因であるという主張については、長期的な太陽活動は横ばいかむしろ減少傾向であり、これが温暖化の主因であるとは考えられないと指摘されている(IPCC第4次評価報告書)。

マウンダー極小期における太陽活動の低下は、地球への宇宙線輻射量に影響を及ぼした。これは14Cの生成量の変動を引き起こし、考古学で発掘物の年代を同定するために用いられる放射性炭素年代測定の結果を修正させることになった。太陽活動は10Beの生成量にも影響を及ぼす。また宇宙起源の放射性同位体のバリエーションも、太陽活動との相関性を示す。

他の歴史的な太陽黒点極小期は、直接の観測もしくは氷床コア中の14Cと木の年輪の解析作業により見出された。これらにはシュペーラー極小期や、多少顕著さを欠くダルトン極小期 Dalton Minimum(1790~1820年)などが含まれる。その結果、過去8000年間に18の極小期があり現在の太陽活動は極小期の間の1/4を過ぎた時期にあることがわかった。

近年ある論文によればヨハネス・ヘヴェリウスやジョン・フラムスティードの観測記録を分析し、マウンダー極小期の真最中である1666年から1700年に掛けては太陽の自転が遅くなっていると指摘した。

マウンダー極小期におけるオーロラは、普段と変わらず観測されたという。詳細な分析は、ウィルフリート・シュローダー(en:Wilfried Schröder)により提出されている。加えて、マウンダー極小期についての基礎的論文 Case studies on the Spörer, Maunder and Dalton Minima.がある。(Wikipedia)

参考HP 国立天文台:太陽観測衛星「ひので」太陽極域磁場反転の進行を確認 Wikipedia:マウンダー極小期l

| 太陽の科学―磁場から宇宙の謎に迫る (NHKブックス) |

| クリエーター情報なし | |

| 日本放送出版協会 |

| 徹底図解太陽のすべて―輝きのメカニズムから,地球環境への影響まで (ニュートンムック Newton別冊) |

| クリエーター情報なし | |

| ニュートンプレス |

��潟�<�潟��