最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる! リモートデスクトップ

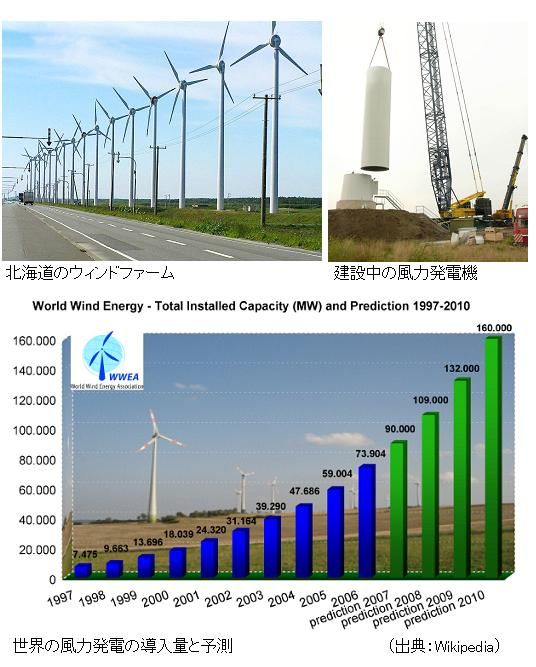

つくば市の風力発電動かず 数億円が無駄に

先日、テレビでもニュースで報道されていたが、つくば市の小中学校に設置された風力発電が、台風などでほとんどこわれて動かず、発電しないばかりか、消費電力を食ってお金がかかっているという。何で動かないのに電力を食うのだろう?

風力発電を扱うメーカーによると、消費電力は「制御盤内のファンやインバータ、コントローラーの電源等で、100W〜300W程度使用している」のだそうだ。

風力発電につぎ込まれた予算は8〜9億円に上る。使われるのは我々の税金である。聞くとずさんな見積もりがあり、必要以上に風力動力源に予算をつぎ込んでいる。発電量も当初の予想データとは大きく異なり、「データの改ざんではないか」と疑われている。このプロジェクトの責任者もはっきりしていないようだ。(参考HP 野良里蔵狸)

風力発電機の低周波騒音公害

2007年6月11日のテレビ朝日で四国・愛媛県、伊方町での風車の低周波騒音公害の紛争について報道された。大型の風力発電機の近くではうなるような低い周波数の音が出続けているという。既に7-10年程前からEC諸国では問題になっている。

あの唸る様な低い周波数の音が人体に与える悪影響は、まさに経験した人でないと判らないという。昼も夜もこれをやられたら生きている気がしない。欧州では自殺者も出ているそうだ。なぜこのような低周波が出ているのだろう?

低周波発生の原因

風車ブレードの風きり、発電機の回転の振動、それにともなうタワーの振動などが空気振動を発生させる。ブレードが大きいほど低周波騒音はおおきくなる。

近隣住民とのトラブルが発生して話し合いになっている地域がある。実態がよくわからないところが電磁波ににている。現状では具体的な規制がなく、なかなか解決しにくい。

低周波発生の対策

大型風車からの3キロ程度の半径内が影響範囲といわれている。体調不良の原因が風車だという人がいる。無自覚の人の身体には、低周波は影響ないのかという心配がある。調査が必要。

マイクロ、小型風力発電機からも多少は低周波は発生する。建物、特にビルなどに設置した場合、増幅されたと感じることがある。設置の場合は充分な検討が必要だ。(参考HP 機能安全と安全工学)

風力発電のさまざまな問題 風力発電には様々な問題が指摘されている。主な問題点をあげてみる。新エネルギーとして普及するためにはこれらの問題を解決していかねばならない。

出力変動

風力発電の出力は昼夜問わず不随意に変動するため、需要への追従は基本的に他の調整力に富んだ電源(火力発電、貯水式水力発電など)に頼ることになる。ただし実用上支障が無い程度まで、出力の平滑化や負荷追従を行うことは可能である。また近年は発電量の予測技術も開発されている。

短時間の変動

風力発電は風速の変動に従って出力が需要と無関係に変動し、電圧や力率の変動をもたらす。この変動は一般に太陽光発電に比べても大きい。特に導入量が小規模の場合は高い周波数成分を含む変動が多くなる。しかし大規模に導入した場合、変動は大幅に緩和され、系統側の負担が小さくなる(導入規模の影響を参照)。実際、デンマーク、ドイツ北部、スペインなどにおいて、信頼性を犠牲にせずに電力供給量の20-40%を風力で賄えることが実証されている。

長時間の変動

風力発電の導入価値は、風の強い時間帯(季節)と電力需要の多い時間帯(季節)が重なる場合に相対的に大きくなる。一般には、夜間や冬期の暖房需要の多い場合には他の電源に比較して特に導入価値が高くなる。マッチしない場合(他電源による夜間電力が既に余っている場合など)にはその分価値が低くなる。ただし他電源に比較すると、運転状態を保つために燃料を投入する必要が無い分、無駄は少ない。

強風

風力発電機の最大の敵は強すぎる風である。風力発電機には定格風速があり、定格を大幅に超える速度で運転すると原動機の焼損やブレードの破損などを招く場合がある。そのため風速が過大な場合は、保護のために速度を抑制するか、場合によっては一時的に発電を停止する。

落雷

落雷による故障は風力発電が停止する大きな原因の1つである。ブレードへの落雷により、ブレードが物理的に破壊される場合が多い。大型機ほど地上高が高くなるため、被雷しやすくなる。日本では、冬季の日本海側にて被害が大きい。これは日本海側の冬の雷が、エネルギー換算で、夏の雷の100倍にも達するほど強いためである。このため1MW機が実用化されるにあたり、設計変更と交換のために半年の期間を要した例もある。近年は日本のメーカーにより、このような強力な雷に対応した機種が開発されている。台風対策と相まって、セールスポイントになる例も見られるようになった。

騒音(低周波)

風力発電機の騒音(風切り音)は一時期問題とされたが、近年は大きく改善され、通常は問題にならない水準に達している。大きな改善点の1つが、ブレードの翼断面の改良である。昔の風車では航空機用の翼断面を用いていたため、翼端周速が100〜120m/sに達し、騒音を大きくする要因となっていた。この翼端周速は風車専用の翼断面(厚翼)を用いることで大幅に低下し、現在は大型機でも60m/s程度となっている。

用地確保

風力発電機を2機以上設置する場合には、卓越風向に対して垂直方向に風車直径の3倍、平行方向に10倍程度の距離が必要である。ただし風車そのものが占有する面積は小さいため、畑や牧草地など、高さ方向の余裕を必要としない場所に設置すれば土地の確保の問題は小さくなる。また近年は洋上発電も実用化されつつある。

発電量予測

風力発電の事業化にあたっては、事前の風況の調査が重要である。風は不随意に変動するが、その変動量や変動速度、平均強度などは確率的に取り扱うことが可能である。風力発電の発電量もまた、確率・統計的に取り扱うことができる。このため事前にある程度の量のデータを集めておくことにより、相応の確度で風況や発電量の予測を行うことができる。

鳥への影響

現在一般的な円柱状タワーを用いた風力発電所(オトンルイ風力発電所)イヌワシ、クマタカ、オオタカなどの希少猛禽類の幼鳥が、風力発電のブレード(回転羽根)に衝突(バードストライク)して死亡するケースがある。衝突死の多くは鳥が風車の回転範囲を通り抜けようとして、回転翼を避けずに体が切断されることにより生じる。一説にはモーションスミア現象によって高速の羽根が見えず、反対側の景色が透けて見えるため鳥が気づかないためといわれている。

景観

風力発電機の設置に当たっては、自然景観への影響が問題になる場合もある。例えば風光明媚な観光地などでは、風力発電機の設置によって景観が変わるために反対される場合もある。一方、せと風の丘パークのように、大型風車が林立する雄大な光景を新たな観光資源とする動きもある。この他にも、北海道幌延町の風力発電所(28基設置)は北海道をツーリングする若者に人気があり、若者を中心に観光資源としての認識が増えつつある。

電波障害

風力発電の風車が立てられ始めた頃から、電波障害への懸念が相当数存在していたが実際にはそれほどの苦情は発生していない。電波障害となる要因には遮蔽障害と反射障害が考えられ、それぞれが回転翼部分と静止しているタワーとその先端のナセル部分が影響する可能性がある。(出典:Wikipedia)

| 自転車の発電機でマイクロ風力発電に挑戦 (サイエンス・シリーズ) 三野 正洋 パワー社 このアイテムの詳細を見る |

| 風車博士のやさしい風・風車・風力発電の話―「どこでもエネルギー」の時代がやってくる 牛山 泉 合同出版 このアイテムの詳細を見る |

��潟�<�潟��